この記事では、EasyBlocksシリーズにおけるUPS連携機能の設定方法について紹介していきます!

EasyBlocksシリーズを運用していく上で…

EasyBlocksの停電対策にUPSを使いたいけど、どんなモデルがいいんだろう…

UPSを使う際に、EasyBlocksからどんな設定ができるのか分からない…

といった場合があります。

ネットワーク機器などを運用する際、地震や落雷などにより停電が発生しますと、機器を正常にシャットダウンすることができず、データやハードウェアが破損してしまうことがあります。そのため、停電後も電源を供給できるUPS(無停電電源装置)が必要とされています。EasyBlocksシリーズでは、そんなUPSとの連携機能が実装されています。

そこで今回は!

EasyBlocksシリーズにおけるUPS連携機能の設定方法について紹介していきます。

はじめに

今回、紹介するUPS連携機能はEasyBlocks シリーズにおいて、それぞれ以下のバージョンから利用することができます。

・EasyBlocks DHCPシリーズ:バージョン 1.2.0 以上

・EasyBlocks DDNシリーズ:バージョン 1.1.0 以上

・EasyBlocks Syslogシリーズ:バージョン 1.1.8 以上

・EasyBlocks Syslog Reporter(旧Network Reporter):バージョン 1.0.5 以上

・EasyBlocks 監視:バージョン 1.0.1 以上

・EasyBlocks リソース監視、リモート監視管理:標準対応

UPS(無停電電源装置)を使用することで、地震や落雷などによる停電や瞬時電圧低下といった電源トラブルが発生した際に、一時的にUPSのバッテリーから電源を供給することができます。

そのため、ネットワーク機器の電源が急に切れてしまうことによるデータやハードウェアの破損を防ぐことができます。

※本記事でご紹介する「UPS連携機能の設定方法」では、初期セットアップがされていることを前提としています。

☟初期セットアップは、以下の記事から確認できます☟

対応するUPS製品

EaysBlocksのUPS連携機能は、シュナイダーエレックトリック社(APC)製品である以下のシリーズに対応しております。

・APC RS シリーズ

・Smart-UPS シリーズ

設定方法

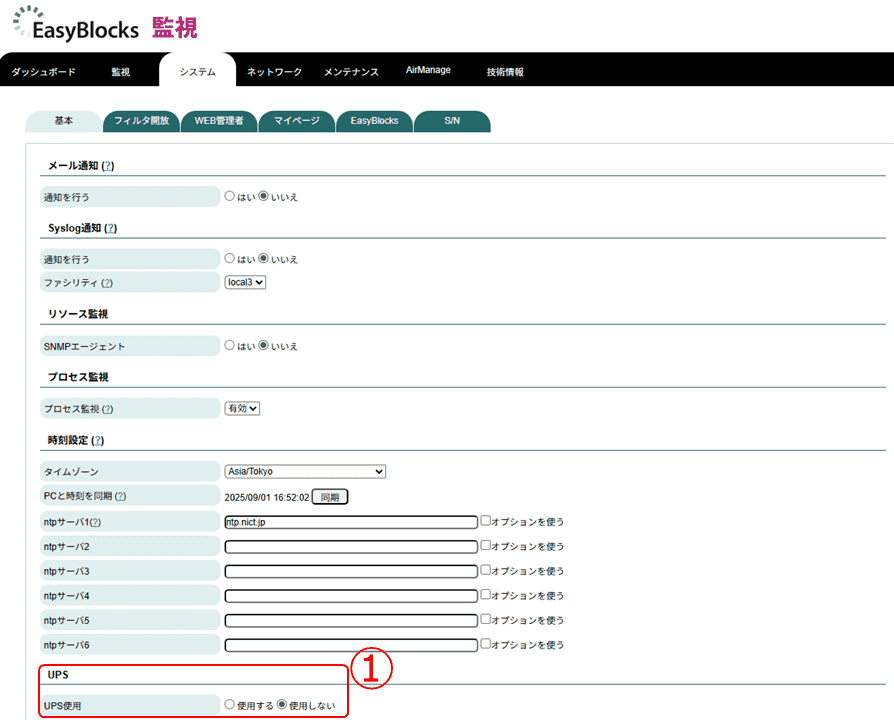

今回は例として、EasyBlocks 監視を使用していますが、他のEasyBlocksシリーズでも同様の方法から設定が可能です。

また、EasyBlocksとUPSの接続については、USBケーブルを用いてください。

① まず、Web UIのシステムにある基本タブのUPSから設定できます。

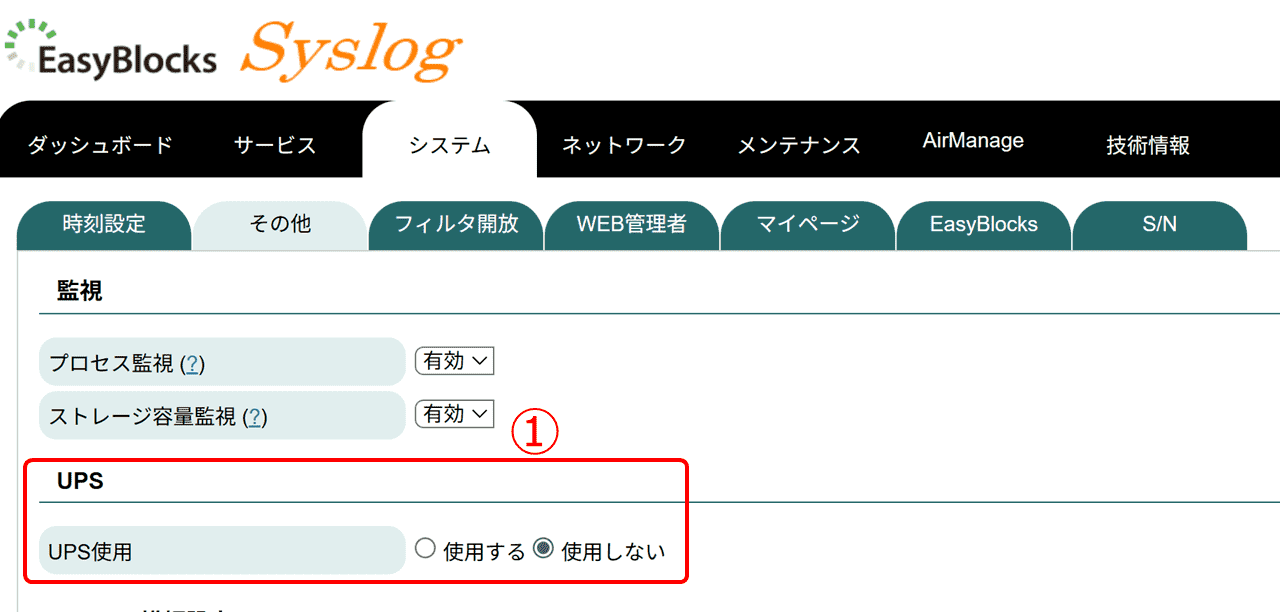

EasyBlocks Smart log seriesの場合は、Web UIのシステムにあるその他タブのUPSから設定できます。

② UPS使用を「使用する」にすると項目③~⑥が表示されますので、各項目を設定し、保存します。

③ ポーリング間隔[sec]:UPSの状態を確認するポーリング間隔を秒単位で指定します。

④ 停電経過時間[sec]:UPSのバッテリー駆動からEasyBlocksが停止するまでの経過時間を秒単位で指定します。

なお、0を指定した場合には、停電経過時間によるEasyBlocksの停止は行われません。

⑤ バッテリー駆動想定時間閾値[min]:UPSのバッテリー駆動時に、EasyBlocksが駆動可能な想定時間を

下回った際の閾値を分単位で指定します。

⑥ バッテリー残量閾値[%]:UPSのバッテリー駆動時に、バッテリー残量が一定値を下回った際に

EasyBlocksが停止する閾値を指定します。

以上で、UPS連携機能の設定方法は完了です。

保存後は、電源トラブルが発生した場合でも、UPSのバッテリー駆動に切り替わるため、EasyBlocksを安全に停止させることができます。

最後に

UPS連携機能の設定方法についてまとめますと…

● APC製UPS(APC RS シリーズ・SmatUPS シリーズ)との連携に対応している。

● EasyBlocksシリーズでは、それぞれのバージョンでUPS連携機能が実装している。

● バッテリー駆動に切り替わってから、EasyBlocksを停止させるまでの設定が可能。

今回はEasyBlocks シリーズにおけるUPS連携機能の設定方法について紹介しました。「EasyBlocksの停電対策として、UPSを購入したいけど、何に対応しているか分からない!」という方のご参考になれば幸いです。

☟今回紹介した製品は、コチラになります☟