日本では約1年ほど前に利用が認可された次世代の無線通信規格Wi-Fi 7(IEEE 802.11be)

私の自宅のWi-Fiアクセスポイントは最近やっとWi-Fi 6対応のものに買い替えたぐらいですが、世の中では続々とWi-Fi 7対応機器が増えてきています。

ただ、新しいWi-Fiの規格が出るたびに「本当に必要なの?」「オーバースペックでは?」といった疑問の声もあがるかと思います。個人使用はともかく、職場や客先のネットワーク環境に取り込む価値があるのか、実際の案件で使えるのかどうかが気になる方もいらっしゃるかと思い、今回は、Wi-Fi 7の特徴や従来規格との違い、さらには無線アクセスポイントNextGIGA構想における活用の可能性について書きたいと思います。

今更だけどおさらい。これまでのWi-Fiについて

まずはおさらいでこれまでのWi-Fi規格を簡単に比較してみました。

通信速度はその名の通り早ければ早いほどうれしいもので、周波数帯は2.4GHzが他の部屋やフロアへ届きやすいですが、電子レンジなどの家電やBluetoothと干渉しやすく、通信速度低下を招きやすいとよく言われていますね。

その他についてもざっとご説明しますと、以下のような項目になっています。

- MU-MIMO(Multi-User Multiple Input, Multiple Output)

複数台のデバイスが同時にWi-Fi接続しても安定した通信速度を実現する技術です。 - OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)

変調方式のひとつで、周波数帯域を細かく分割し、複数のデバイスが同時に通信できるようにする方式です。Wi-Fi5まで使用されていた従来の方式(OFDM)では1ユーザーが帯域を独占していましたが、OFDMAでは複数ユーザーが効率よく帯域を共有できるため、遅延の低減や通信の安定化が実現できます。 - MLO(Multi-Link Operation)

Wi-Fi 7から初採用となった技術で、複数の周波数帯(2.4GHz、5GHz、6GHz)を使って同時に接続することにより、電波の干渉を受けても影響のない通信帯域を利用しして通信を行い、通信遅延が起きにくくしている技術です。

Wi-Fi 7のメリット・デメリットは?

上記の比較から、Wi-Fi 7のメリット・デメリットをまとめると以下のようにまとめられると思います。

メリット

- 高速通信:最大46Gbpsの速度はWi-Fi 6の約5倍

- 超低遅延:遅延の少ないリアルタイムな通信を実現

- 安定性向上:複数台の端末が同時に接続しても安定した通信を実現

デメリット

- 対応端末が少ない:Wi-Fi 7対応デバイスはまだ市場に出始めたばかり

- オーバースペック:家庭や小規模オフィスではWi-Fi 6で十分な場合も

- コストが高い:Wi-Fi 7対応のアクセスポイントや端末は比較的高価

実例:Wi-Fi 7はどこで使われている?

日本で使用可能となってから約1年経つWi-Fi 7ですが、2025年2月現在、残念ながら表立って国内で公開されている実例は見つけることが出来ませんでした。(私の調べ方が悪いのかもしれませんが…)

ただ、海外で興味深い実例を見つけました。

英語ですが、「香港大学が Huawei と提携し、Wi-Fi 7 の高品質スマートキャンパスを構築」と書いてあります。ざっくりいうとこれまでのキャンパス内のネットワークではネットワークトラフィックの輻輳が頻発していたが、Wi-Fi 7の導入によって解決したとあります。

調べると香港大学は学生が約39,000人、教職員が約9,000人と超大規模な施設であるため、低遅延かつ高速で複数人でも安定して通信できるWi-Fi 7の恩恵を非常に感じやすい環境なのでしょうね。

NEXT GIGAではどうなの?

来年度から本格的に開始するGIGAスクール第二期(NEXT GIGA)でも全国の学校へ導入が始まることもあり、先述の香港大学ほどではありませんが数千人規模の端末が同時接続する環境も稀ではないため、Wi-Fi 7の導入も進むのか・・・?と気になりますよね。

当たり前ですが、Wi-Fi 7は対応ルータや対応アクセスポイントを設置するだけではなく、PCやタブレットなどの端末側もWi-Fi 7規格に対応したものを使用しないと意味がありません。

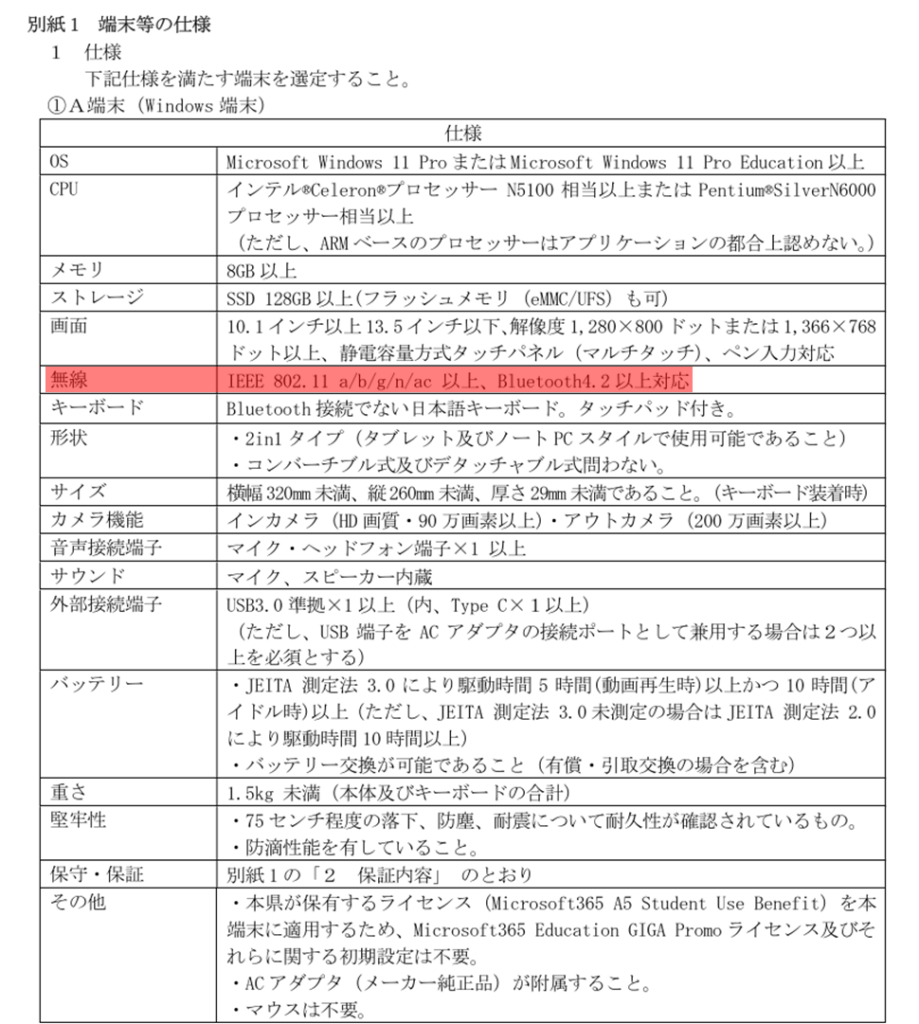

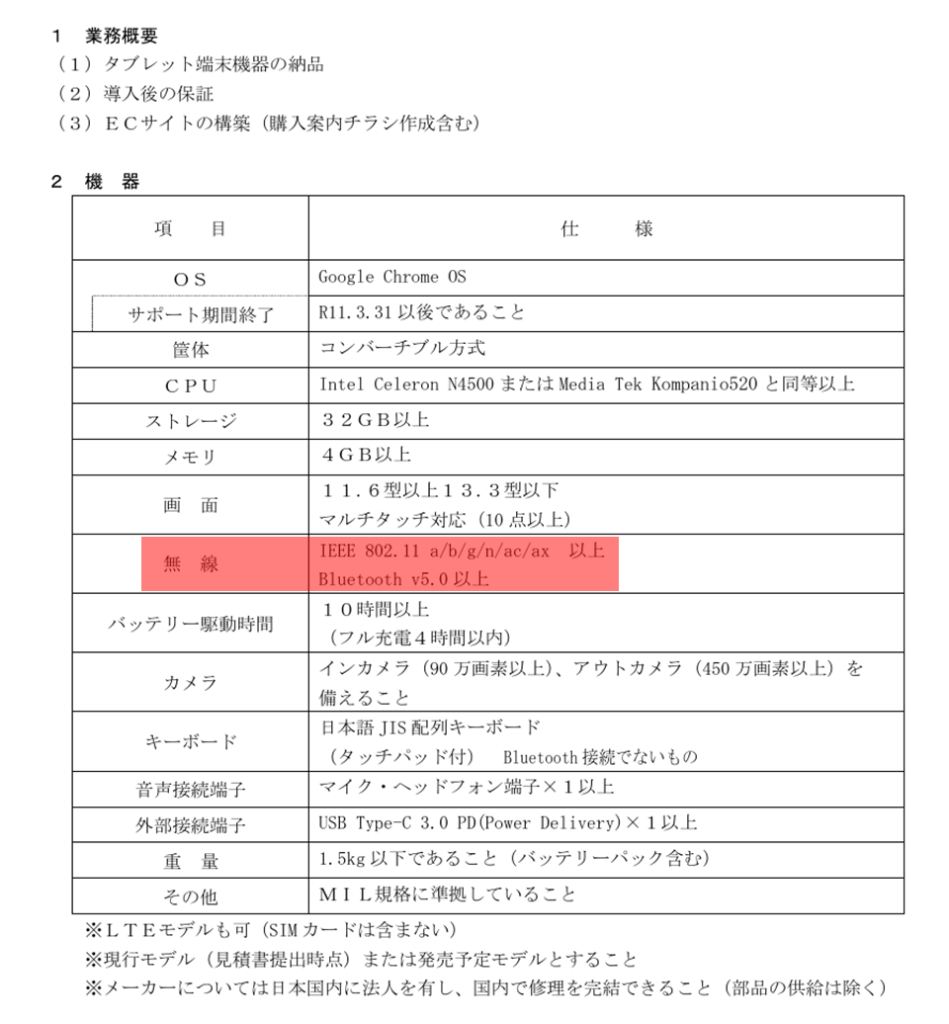

試しにいくつかの都道府県のNEXT GIGAで使用する生徒用端末の要求仕様書を覗いてみました。

端末の要求仕様を見る限り、Wi-Fi6(IEEE802.11ax)もしくはWi-Fi5(IEEE802.11ac)以上、と書かれていました。恐らくWi-Fiアクセスポイントもこれに合わせるものと思われます。自治体にもよりますが端末の1台あたりの予算は4~6万円程度を想定されていることが多く、現状、比較的高価なWi-Fi 7対応環境の普及には時間がかかるのかもしれません。

まとめ

現状では、Wi-Fi 7は一部の先進的な現場で導入が進んでいるものの、一般的な案件ではまだ「様子見」の段階が多いのが実情です。しかし、多数のデバイスが同時接続し、低遅延・大容量通信が求められる環境では、Wi-Fi 7のメリットを活かす場面が増えていくと思われます。

そのため、

オーバースペックにならないか、案件ごとに検討する

数千人が同時接続するような大規案件では積極的に提案する

将来の拡張性を見据え、Wi-Fi 7対応機器のロードマップを把握しておく

などが重要になってるかと思います。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。